C’est vrai, il est assez étrange que l’un des premiers articles publiés sur le site d’un journaliste, comme le mien, porte sur l’histoire plutôt que sur l’actualité. Mais c’est une actualité assez personnelle qui m’y a poussé.

Cet été, j’ai publié dans la revue de géopolitique Conflits un papier autour de la guerre de Vendée, guerre civile survenue pendant la Révolution française, de 1793 à 1796. Je n’y revenais pas seulement sur les combats : le propos consistait surtout à retracer les mémoires de ce conflit déjà ancien, derrière lequel certains ont vu un « génocide vendéen » qui aurait été commis par la République française tout juste née.

Rien de bien original, la question ayant été débattue bien des fois par les historiens ‒ et d’autres. Un débat qui ne s’est jamais vraiment arrêté, comme une notification X allait bientôt me le rappeler.

Le 4 septembre, un utilisateur m’a mentionné sur ce réseau que je n’utilise plus guère :

Un article, intitulé « Vendée : génocide ou non ? » venait d’être publié par un blog nommé Le Salon beige, en réponse au mien, et l’un de ses lecteurs a voulu attirer mon attention sur cet article censé, de toute évidence, me donner tort.

Qu’est-ce donc que Le Salon Beige ? Une rapide recherche sur le web vous apprendra que ce site catholique traditionaliste figure dans le top 10 des sites complotistes français les plus lus selon Conspiracy Watch, quelques places derrière Égalité et Réconciliation, animé par Alain Soral. En 2018, Le Monde relevait que Le Salon Beige avait diffusé une fake news selon laquelle les enfants d’une école maternelle auraient appris un chant islamique en classe. L’année précédente, le site avait, comme Fdesouche, relayé un chiffre avancé par l’hebdomadaire d’extrême droite Minute, et aussitôt débunké : 40 000 migrants dormiraient chaque nuit à l’hôtel avec l’argent de nos impôts.

Que voulait donc Michel Janva ‒ pseudonyme du principal auteur du site ‒ en répondant à mon article sur la guerre de Vendée ? Tout simplement refaire le match du « génocide vendéen ». Je n’allais donc pas laisser cette interpellation sans réponse. Ni manquer une occasion de débunker, à mon tour, une fake news relayée par Le Salon Beige.

Génocide vendéen : historique d’une notion contestée

Il y a une quarantaine d’années, le bicentenaire de la Révolution française approchant, l’heure était, dans certaines sphères du monde universitaire, à la publication d’ouvrages dénonciateurs de cette Révolution. Ainsi, le 21 septembre 1985, un certain Reynard Secher soutenait à l’université Paris IV-Sorbonne une thèse intitulée Un génocide franco-français. La Vendée-Vengé, sous la direction de l’historien Pierre Chaunu, qui allait être publiée l’année suivante.

Quatre décennies venaient de s’écouler depuis la Seconde Guerre mondiale, à l’issue de laquelle émergea la notion de « génocide », forgée par le juriste juif polonais Raphael Lemkin. Le terme passa rapidement dans le droit international avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948 par l’ONU. Chez Lemkin, auteur d’Axis Rule in Occupied Europe paru en 1943, le génocide était défini comme « la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique », « un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction de fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, dans le but d’exterminer les groupes eux-mêmes ». Un génocide repose sur « le dessein d’annihiler le groupe lui-même » : ce ne sont pas seulement des mises à mort qui le caractérisent, mais aussi la destruction d’une culture.

La définition retenue par l’ONU différait légèrement, renvoyant à « l’un quelconque » d’un certain nombre d’actes (meurtres, atteintes à l’intégrité physique, empêchement des naissances…), du moment que celui-ci était commis « dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Ce qui suppose donc que pareil groupe existe en tant que tel et soit visé en tant que tel.

Dans les deux cas, le critère qui fait le génocide, c’est l’intention de détruire un groupe, en tant que tel. La précision « ou tout ou en partie » laisse entendre, elle, que ce n’est pas le nombre de personnes tuées ou violentées qui permet de parler ou non de génocide. Démontrer qu’il y a eu un génocide vendéen revient donc à prouver que la République française a voulu détruire un certain groupe, celui des Vendéens, en tant qu’il était vendéen. Pourtant, l’ouvrage de Reynald Secher, préfacé par deux pontes de l’université – Pierre Chaunu et un historien alsacien nommé Jean Meyer –, dont le titre même contient le mot « génocide », ne donnait aucune définition de ce terme.

Un écueil qui a la vie dure. En effet, dans son article pour Le Salon Beige, Michel Janva a fait exactement la même chose. Ce, en s’évertuant à prouver la réalité du génocide vendéen en accumulant des citations sans les replacer dans leur contexte, sans les commenter, sans en préciser la réception et, surtout, sans jamais démontrer qu’elles caractérisaient l’intention qu’aurait apparemment eue la République de détruire les Vendéens en tant que tels. Pour être exact, l’auteur ne s’est pas donné la peine de montrer quoi que ce soit, son texte étant un simple copier-coller des motifs de différentes propositions de loi déposées respectivement en 2007, 2012, 2013 et 2018 à l’Assemblée nationale pour faire reconnaître à la République française le « génocide vendéen ». Toutes rejetées, elles avaient été signées par divers élus parmi lesquels Jérôme Rivière (élu qui n’a eu de cesse de naviguer entre LR, RN et Reconquête), Véronique Besse (soutien de Philippe de Villiers), Emmanuelle Ménard ou encore celle qu’on appelait alors Marion Maréchal-Le Pen. D’emblée, le blogueur se réfère à des textes mémoriels prescriptifs plutôt qu’à des travaux historiques : c’est mauvais signe.

Puisqu’il faut refaire le match, c’est parti pour le débunk.

Retour sur les faits

Que s’est-il passé en Vendée de 1793 à 1796 ? Et, tout d’abord, qu’est-ce que la Vendée à ce moment-là ?

La Vendée est d’abord un département français, créé en 1790 par l’Assemblée constituante, réunie dans le contexte de la Révolution française. Comme bien d’autres départements, censés marquer une rupture avec la monarchie absolue, la Vendée ne reprend le tracé d’aucune province de l’Ancien Régime et ne correspond pas à une quelconque langue locale, culture spécifique ou particularité religieuse. Les Vendéens ne sont Vendéens que dans la mesure où le nouveau pouvoir les a désignés comme tels, en vertu d’un critère pratique : que son chef-lieu, en l’occurrence Fontenay-le-Comte, soit accessible en moins d’une journée de cheval depuis n’importe quel point de son territoire. C’est sur ce modèle qu’ont été dessinés les départements. Les Vendéens sont donc des citoyens français comme les autres, comme les habitants de l’Allier, du Finistère, du Gers ou de la Somme. On voit mal, d’emblée, quel « groupe » aurait bien pu être visé en tant que tel là-bas.

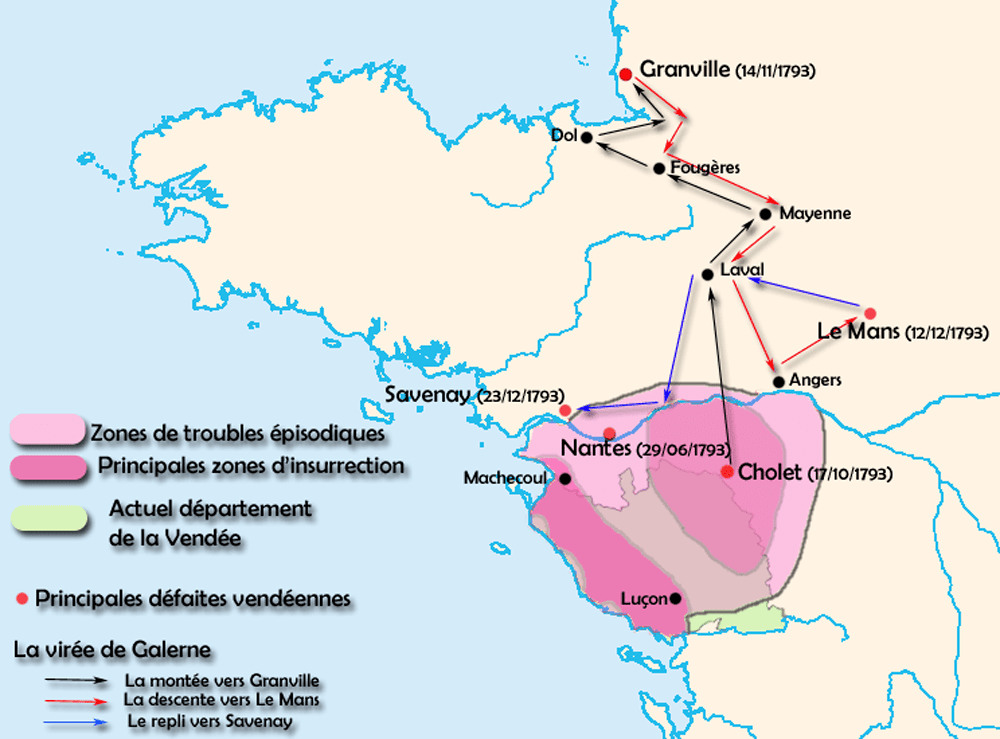

Début 1793, la guerre est déclarée par plusieurs États européens contre la France. La Convention nationale, assemblée constituante de la Première République, ordonne donc la levée de 300 000 hommes à travers le pays pour compléter les effectifs de ses armées : c’est la levée en masse. Cette décision déclenche de nombreuses insurrections à travers le pays. Nombre d’entre elles sont vaincues rapidement, mais celle qui a jour en Vendée est « victorieuse par hasard », écrit Jean-Clément Martin, historien de la Révolution française, comme celles du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Loire-Inférieure. Les petites troupes d’insurgés remportent des succès à Cholet, à Saumur, Pornic ou Pont-Charrault, favorisant le ralliement de locaux et d’anciens officiers et militaires, souvent restés fidèles à la monarchie défaite. Tout cela dans un ensemble territorial difficile à définir que la Convention nationale dénomme bientôt « Vendée militaire » alors qu’il dépasse largement les frontières du département de la Vendée. Ces mêmes députés parlent d’une « guerre de Vendée », désignant ainsi ces insurrections locales comme un tout uni sur le plan géographique et des idées.

Les affrontements se multiplient et donnent lieu à des exécutions – de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes – des deux côtés. En mars et avril 1793, le Comité royaliste de Machecoul, révolté, met à mort des gardes nationaux, tandis que, le 23 mars, les troupes républicaines abattent des insurgés faits prisonniers à Cholet.

Les insurgés de la Vendée militaire, réunis dans une « Armée catholique et royale » – nom probablement choisi par les nobles qui l’encadrent, des royalistes qui voient dans ce soulèvement une opportunité de combattre la République – se montrent coriaces. Ils ne parviennent pas à tenir les villes qu’ils conquièrent, mais remportent plusieurs victoires. Entre autres choses, les armées républicaines qui leur font face sont très divisées politiquement, ayant prêté allégeance à différents partis révolutionnaires. Ce n’est qu’à l’automne 1793 que les Sans-culottes parviennent enfin à en prendre le contrôle intégral sur le terrain et infligent une grande défaite aux rebelles le 17 octobre, à Cholet.

Le lendemain, des dizaines de milliers de membres de l’Armée catholique et royale tentent une manœuvre vers la Normandie, où ils espèrent faire la jonction avec un débarquement anglais : c’est la virée de Galerne. L’entreprise se termine par un échec cuisant à la bataille de Savenay en décembre 1793, malgré d’incontestables succès ponctuels des insurgés menés par Henri de La Rochejacquelein.

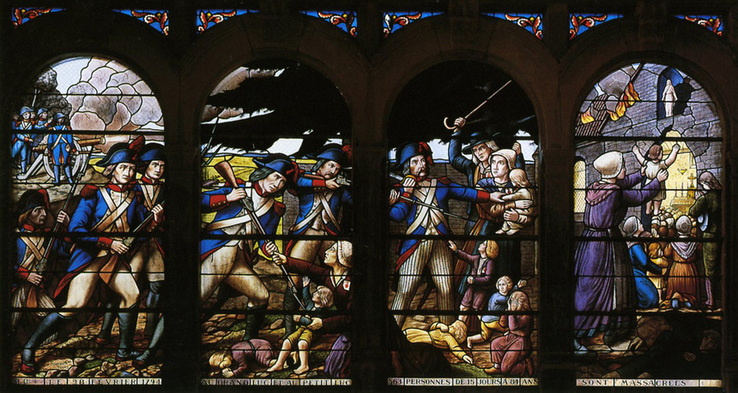

Mais la guerre ne s’arrête pas là : des poches de résistance persistent dans les bocages de Vendée, des Mauges et du sud de Nantes, autour notamment des chefs nommés Charette et Stofflet qui procèdent à une guérilla. Une guérilla que la Convention cherche à mater par l’envoi d’un général, Louis Marie Turreau. Celui-ci répartit ses troupes en douze colonnes, censées appliquer dans la région traversée le décret du 19 mars 1793 qui prévoyait la mort pour tout « rebelle pris les armes à la main ». Ces colonnes, dites « infernales », dépassent ces ordres et s’en prennent en réalité à nombre de civils, même désarmés, quatre mois durant.

Face à l’échec de cette politique, la Convention y met un terme, envoyant l’année suivante le général Hoche qui en prend le contrepied. En épargnant les ruraux qui rendent les armes, il les désolidarise de leurs chefs, pour mieux capturer et exécuter ces derniers. Charette, le dernier, meurt en février 1796.

Pourquoi ce retour dans le temps ? Parce que Le Salon Beige, comme les auteurs des propositions de loi citées plus haut, en omet une bonne partie. Erreur humaine ou malhonnêteté ? Laissons-leur le bénéfice du doute…

Question de chronologie

Selon Le Salon Beige, « le point de départ du génocide est le décret du 1er août 1793 ». En désignant sans justification aucune cette date comme « point de départ », il fait l’impasse sur pas moins de cinq mois d’hostilité qui précèdent. Et notamment sur un décret émis avant : celui du 19 mars 1793, évoqué plus haut, qui prévoyait la mort pour « tout rebelle pris les armes à la main ». Un ordre particulièrement brutal, regrettable et condamnable sur le plan humanitaire, mais qui visait une catégorie de personnes à abattre, celle des « rebelles », définis donc par leur action subversive contre le régime, plutôt que la population en tant que telle (on rappelle que c’est là le critère d’identification d’un génocide).

Ainsi, l’article passe sous silence nombre d’événements – et de morts –, à commencer par les batailles du début de l’année 1793. Parmi les décès provoqués par la guerre de Vendée – les estimations vont de 150 000 à 200 000 tués –, des dizaines de milliers sont dus à la violence ordinaire des combats, dans les deux camps, plutôt qu’à des meurtres unilatéraux. Selon l’historien militaire britannique Digby Smith, le taux de pertes dans les combats de cette guerre atteint les 16 %, plus du double de la proportion observée sur les théâtres extérieurs à la même époque. Ce, notamment parce que les combats furent en grande partie menés à l’arme blanche par des insurgés vendéens en manque de munitions, mais aussi parce qu’il s’agit d’une guérilla, bien plus meurtrière que les batailles rangées. D’autre part, on l’a dit, des massacres ont été commis dès mars 1793… là encore dans les deux camps : si les armées républicaines ont mis à mort des prisonniers à Cholet, l’Armée catholique et royale a elle aussi exécuté des gardes nationaux à Machecoul, puis des centaines de prisonniers républicains à Bouin au mois d’octobre. Le silence des auteurs des propositions de loi et du blogueur sur ces faits-là, auxquels est pourtant due une part non négligeable des victimes de la guerre de Vendée, a de quoi interroger.

En négligeant ce contexte, on arrive à une compréhension tronquée des ordres du 1er août et du 1er octobre 1793. Ils peuvent alors être frauduleusement désignés comme un « point de départ », comme s’ils n’avaient aucun rapport avec les ordres précédents.

Michel Janva cite : « Il faut que tous les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois : le salut de la Patrie l’exige ; l’impatience du peuple français le commande ; mon courage doit l’accomplir ». Ces mots sont exacts, mais ils ne font l’objet d’aucun commentaire, comme si leur simple énoncé suffisait à caractériser une intention génocidaire. Or, si l’on replace ces propos dans leur contexte, notamment en rappelant le texte de loi précédent du 19 mars 1793 qui préconisait la mort pour « tout rebelle pris les armes à la main », on peut bien en douter. Il faudrait démontrer que la formule « tous les brigands de la Vendée » renvoie ici à autre chose qu’à la notion de « tout rebelle » précédemment nommée, ces deux termes désignant des personnes s’opposant violemment à l’ordre. Parler d’exterminer « tous les brigands de la Vendée » ne signifie pas que tous les habitants de la Vendée soient assimilés à autant de « brigands » et donc à des cibles à abattre, puisque la notion de « rebelle », selon toute vraisemblance synonyme de celle de « brigand », avait été avancée plus tôt. Croire que le périmètre de ces notions ait évolué entre les deux décrets supposerait une démonstration, et il n’y en a aucune ici.

Une phrase du décret du 1er août 1793 – nous reviendrons avec davantage de précision plus bas sur le reste de ce texte de loi –, est ensuite commentée : « les vieillards, les femmes et les enfants seront traités avec les égards exigés par la nature ». Selon Michel Janva, il y aurait là en réalité « un véritable appel au meurtre, au vol institutionnalisé et à la déportation des non-combattants, ce que l’on pourrait qualifier de nos jours d’”épuration ethnique”. » L’auteur ne précise nullement ce qui lui permet de l’affirmer. On peut bien sûr douter de la juste application des dispositions de tout décret. Cependant, il faudrait un minimum d’argumentation pour avancer que ce décret-là aurait produit des effets diamétralement opposés à ses propres dispositions. Si donc ce texte de loi est de facto un appel à la mise à mort, ce qui semble sûr et certain pour Michel Janva et les auteurs des propositions de loi, pourquoi ne pas en apporter la preuve ?

Qui plus est, la notion ici invoquée d’« épuration ethnique » n’est pas synonyme de celle de génocide, bien qu’il soit arrivé qu’un nettoyage ethnique aboutisse finalement à un génocide. La première renvoyant à une volonté de « purifier » un espace géographique donné de la présence d’éléments ethniques jugés indésirables quand celle de génocide nécessite, on l’a dit, une intention de destruction d’un peuple en tant que tel.

Alors, les Vendéens sont-ils, en 1793, un peuple à abattre en tant que tel ?

Les Vendéens, une « race » à abattre ?

Au moment d’évoquer le décret du 1er août 1793, Michel Janva cite une phrase issue du discours du député Barrère de Vieuzac : « Ici, le Comité, d’après votre autorisation, a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repaires, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que par des soldats ». Les mots « exterminer cette race rebelle » apparaissent en gras, sans qu’il soit précisé pourquoi. Ce qui laisse croire à nouveau que l’expression suffirait apparemment, à elle seule, à caractériser le génocide supposé, sans besoin de commentaire.

Un manque auquel je vais me permettre, comme d’autres avant moi, de remédier. Parce que les mots ont une histoire et qu’il est, encore une fois, important de contextualiser : le terme « race » ne renvoie pas à la même chose qu’aujourd’hui. « L’emploi de “race” à la fin du XVIIIe siècle n’a en aucun cas les connotations que le mot aura à la fin du siècle suivant et ses tonalités péjoratives n’en font pas pour autant une dénonciation “raciste”. Alors que l’argument de la “racialisation” est employé actuellement, la confusion risque de s’installer entre les différentes conceptions de la “race” telles qu’elles sont repérables au XVIIIème siècle, aux XIXème siècles, et plus récemment. », précisait en 2018 Jean-Clément Martin, historien de la Révolution française.

Son confrère historien des sciences Daniel Teyssière, dans un article consacré à l’usage du mot « race » à l’époque moderne, relevait que « déjà sous l’Ancien Régime, dans son dernier siècle [le XVIIIe] tout au moins, utiliser ce mot, c’est signifier un certain nombre de choses ». Et de rappeler que, dans le dictionnaire d’Antoine Furetière publié en 1690, le terme avait en premier lieu une signification méliorative, renvoyant à la noblesse et à la lignée, et qu’il se disait « aussi ironiquement et en mauvaise part des gens et des conditions qui s’adonnent ordinairement à faire du mal ». Une définition qui renvoie à une caractérisation par les actions plutôt que par une assignation liée à la naissance ou à l’hérédité, et qui semble donc compatible avec l’image d’un groupe insurgé comme celui des « brigands » de Vendée plutôt qu’à une quelconque caractérisation raciale de la population de ce département. A travers le XVIIIe siècle, Bossuet et Madame de Staël employèrent régulièrement ce terme dans leurs écrits, pour parler ici de « race sacerdotale », là de « race humaine », de « race gothique », de « race élue »… En bref, tout un tas de sens, loin de renvoyer spécifiquement à une division de l’humanité sur des critères biologiques, génétiques ou physiologiques. On ne saurait donc, sans davantage y réfléchir, tracer une équivalence entre l’emploi de « race » par ce député de l’époque révolutionnaire et celui qu’en eurent Arthur de Gobineau dans l’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) ou Édouard Drumont dans La France juive (1886).

Autrement dit, ces mots ne disent en rien qu’il y aurait un groupe, caractérisé par sa biologie, sa physiologie, sa génétique ou encore sa culture, que la République française aurait cherché, dans une perspective raciste, à anéantir en Vendée.

Qui plus est, rappelons-le, cette phrase sur une « race rebelle » à exterminer est une prise de parole individuelle, accompagnant le vote d’un décret : ces mots mêmes n’ont pas du tout été soumis à délibération, votés et définis comme une politique. On ne saurait assimiler la politique toute entière d’un État à la prise de position d’un élu en particulier. C’est là l’un des nombreux problèmes de cet article du Salon beige, qui cite pêle-mêle textes légaux et opinions individuelles sans clairement les distinguer.

Le général Turreau, à la tête des colonnes infernales, a bel et bien commis des massacres qui ont considérablement élargi le champ des « rebelles » à tuer, l’étendant aux personnes simplement suspectées, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Il avait préalablement, en janvier 1794, posé aux représentants en mission la question du sort à réserver à toutes ces personnes, jugeant les ordres insuffisamment détaillés. C’est face à l’absence de toute réponse qu’il a décidé d’une interprétation maximaliste de la notion de « rebelles » et mis à mort de nombreux Vendéens, sans jamais pour autant désigner par là l’entièreté de la population de la « Vendée militaire ». A aucun moment la République française n’a adopté officiellement cette politique, et encore moins appelé à massacrer toute la population de cette « Vendée militaire » qui, on l’a dit, dépassait largement les limites du département vendéen et dont la définition précise n’a jamais été donnée. Ce n’est que le 20 février, quand le mal est déjà fait, que les représentants en mission mettent finalement un arrêté ordonnant le déplacement des populations et l’arrestation ‒ pas l’exécution ‒ de ceux qui restent dans le département, mettant donc un terme à cette répression.

Preuve de l’absence de coordination de la politique présidant aux mises à mort, une partie des colonnes est sous le commandement du général Nicolas Haxo qui, lui, a des méthodes bien moins brutales. Le Haut-Bocage et les Mauges, où il mène ses troupes, sont bien moins sujets aux massacres que le reste de la région. Haxo appelle même à « une politique moins acerbe ». La vision d’Haxo ne fut pas approuvée par la République mais, à l’inverse, celle-ci n’a jamais explicitement donné l’ordre à Turreau de procéder comme il le faisait. C’est dire l’arbitraire, le pouvoir discrétionnaire qui régnait dans les faits chez les généraux républicains de la guerre de Vendée. Pour reprendre là encore la formule de l’historien Jean-Clément Martin, on peut parler de « défaut d’État » : l’État, au loin, est tout simplement absent de la politique menée sur le terrain par les généraux. S’il y eut alors génocide, ce fut donc un génocide à géométrie variable, ce qui irait à l’encontre de toute idée de plan, d’intention globale de la République française de commettre un génocide, et bien loin de toute l’organisation politico-militaire qu’implique la destruction systématique d’un peuple. A nouveau, en ne citant qu’une partie des faits documentés et des généraux impliqués, Le Salon Beige se livre à du cherry picking, à la sélection des seuls éléments qui vont dans son sens. En un mot, à une présentation partielle et partiale du sujet.

On pourrait s’attendre à ce que le texte du Salon beige, en voulant démontrer le génocide vendéen, donne à comprendre en quoi les Vendéens seraient un groupe identifié, caractérisé, visé pour ce qu’il serait par essence. Cette démonstration, Le Salon beige ne la fait pas. On pourrait ajouter que le régime politique alors en place, la Terreur, se montre vindicatif envers de nombreux opposants sur des critères politiques, jusque dans des contrées bien lointaines de la Vendée. Comment pourrait-il y avoir de génocide d’une population si rien n’est dit ou fait pour définir et délimiter officiellement cette population ?

Certes, par la suite, les mémoires de la marquise de la Rochejacquelein, belle-sœur d’Henri, donnent à lire la guerre de Vendée comme une épopée, mettant aux prises une région ardemment chrétienne, fidèle au roi et à l’Église, et une République sanguinaire. Une entreprise qui va dans le sens d’une caractérisation du peuple vendéen, mais qui est bien plus tardive (datant de la Restauration) : en aucun cas un tel récit rétrospectif, et clairement militant, ne saurait être assimilé à un trait prêté, plus tôt, par la République à un peuple qu’elle aurait voulu anéantir.

Beaucoup de techniques de mise à mort, pas de génocide

Enfin, Michel Janva cite les nombreux « moyens » utilisés en vue, apparemment, du « génocide vendéen ». On rappelle que ce n’est pas la quantité ou la sophistication des manières de tuer qui font un génocide, ni dans le droit international ni chez Lemkin, mais l’intention de détruire une population donnée en tant que telle. Une intention qui pourrait être en partie démontrée si certains moyens avaient touché à la culture vendéenne plutôt qu’uniquement à des tueries : on aurait alors pu prouver que le groupe des Vendéens devait être annihilé en tant qu’il était vendéen. En l’état, énumérer des moyens de mise à mort ne dit rien des logiques génocidaires qui seraient à l’œuvre. Qui plus est, si certains des moyens ainsi cités sont bien attestés historiquement, leur utilisation en Vendée ne faisant aucun doute, d’autres sont surinterprétés ou tout simplement faux, et ont même déjà été débunkés.

Le blogueur cite un ordre du représentant en mission Fayau, appelant les administrateurs du département de la Vendée à « prendre les mesures les plus promptes et les plus énergiques pour que les armées catholiques et royales dans le cas où elles rentreraient dans la Vendée n’y trouvent plus qu’un désert ». A nouveau, c’est invoqué sans être commenté, et pourtant il le faudrait bien. Pour cause : cette pratique, consistant à rendre inutilisable et inhabitable par l’ennemi une terre, n’est autre que celle du « dégât », ainsi dénommée et de nombreuses fois pratiquée sous l’Ancien Régime, notamment par Louis XIV un siècle plus tôt dans le Palatinat. On peut même remonter bien plus loin : la terre brûlée, comme on l’appelle, semble presque aussi ancienne que la guerre elle-même. Jules César semble en avoir fait usage pendant la guerre des Gaules, Guillaume le Conquérant dans le nord de l’Angleterre au XIe siècle ou encore Charles V de France pendant la guerre de Cent Ans. Si, comme le sous-entend l’exemple pris ici par le Salon beige, la politique de la terre brûlée est génocidaire, alors tous ces dirigeants ont commis des actes de génocide.

Non des moindres, Louis XIV a mis en place le « dépeuplement » et le « brûlement » des Hautes-Cévennes fin 1703, dans la guerre qui l’opposait aux Camisards protestants : 13 000 habitants furent évacués et leurs maisons brûlées. Louis XIV aurait-il commis un acte de génocide dans les Cévennes ? Il se trouve que j’ai consacré à cette dernière guerre un autre article paru dans Conflits quelques mois plus tôt : à ce compte-là, pourquoi Le Salon Beige ne m’a-t-il pas aussi répondu au sujet de cet article-là, pour m’indiquer que des actes de génocide avaient été commis pendant la guerre des Cévennes ?

Parmi toutes les violences énumérées par Le Salon Beige, certaines sont bien réelles, notamment les noyades dans la Loire de milliers de personnes jugées suspectes. De fait, je les cite dans l’article publié par Conflits. Tout aussi réel est le massacre des Lucs. Le Salon Beige cite encore les auteurs des propositions de loi, qui parlent d’« épuration par mutilation sexuelle ». Des mutilations sexuelles se sont bien observées en Vendée, comme dans bien des guerres. A nouveau, si c’est là un critère de génocide en soi, alors la liste des génocides commis dans l’Histoire s’allonge de beaucoup. Autrement, prêter à ces mutilations-là en particulier un caractère d’« épuration » nécessiterait une démonstration, qui n’est pas effectuée ici.

Pour deux autres des violences listées par Le Salon beige, c’est une exagération des faits qui est à l’œuvre. Est mentionné le « premier camp d’extermination de l’histoire moderne » qui aurait vu le jour à Noirmoutier pendant la guerre de Vendée. Une fois de plus, l’auteur ne s’embarrasse pas d’apporter une quelconque preuve à ce qu’il avance.

Un peu de contexte : un temps tombée aux mains des insurgés, l’île de Noirmoutier a été reprise par les républicains début janvier 1794. L’armée républicaine a par la suite exécuté les prisonniers faits parmi la garnison, au nombre de plusieurs centaines. En effet, nous disent les mémoires de François Piet, témoin de l’action cité même par Alain Gérard ‒ historien parmi les plus critiques de l’action de la République dans la guerre de Vendée –, ces meurtres ont concerné soldats et sous-officiers… Aussi regrettable que soit ce geste au regard du droit humanitaire et de la morale, ce n’est pas là un acte de génocide : s’il s’était agi d’anéantir une population en tant que telle pourquoi les troupes républicaines auraient-elles abattu uniquement des rebelles en armes préalablement faits prisonniers, plutôt que tous les Vendéens présents ? Qui plus est, la dénomination de « camp d’extermination », qui suppose un processus industriel et une organisation administrative autour de la mise à mort, comme chez les nazis auxquels ce terme est emprunté, il ne saurait être transposé ici sans davantage de nuance et de rigueur.

La mention d’« ateliers de tannage de peau humaine – peau dont se vêtissent les officiers – et d’extraction de graisse par carbonisation des corps des villageois massacrés à Clisson » correspond elle aussi à une grande déformation des faits. Elle a déjà fait couler l’encre : en 2019, l’historienne Anne Rolland-Boulestreau donnait une interview à Ouest-France sur le sujet. Six ans après y avoir consacré une enquête publiée dans une revue scientifique, elle en précisait la conclusion : une seule personne s’était affairée, pendant la guerre de Vendée, à tanner des peaux de Vendéens. Il s’agissait d’un chirurgien-soldat nommé Pequel, qui y consacra une dizaine de jours, seul, dans la commune des Ponts-de-Cé, là où six mois seraient nécessaires pour un tel tannage. Il se livrait ainsi, dit-elle, à des « expériences pour savoir si on peut tanner des peaux humaines ». En bref, une utilisation de cadavres humains comme cobayes par un scientifique isolé, qui n’alla même pas au bout de son entreprise… Aussi ignoble que ce soit, on est bien loin des « ateliers » qui auraient apparemment fonctionné au point de fournir aux officiers républicains de quoi se vêtir ! En outre, aucun élément ne laissant croire qu’il ait obéi à un quelconque ordre venu de sa hiérarchie, on voit mal comment l’action individuelle de ce chirurgien pourrait se rattacher à une quelconque entreprise génocidaire impliquant la République toute entière.

Quant aux prétendues « premières crémations avec les fours à pain et les églises », leur absence de fondement historique est telle que, même parmi les nombreux ouvrages qui se sont évertués à démontrer la thèse du génocide vendéen, seuls deux les ont mentionnées. Là encore, sans les démontrer. Il s’agit, outre la thèse de Reynald Secher dont j’ai déjà évoqué les contestations dont il a fait l’objet, d’un ouvrage de Louis-Marie Clénet intitulé Les colonnes infernales. Pourquoi une telle rareté ? Peut-être parce que cela relève d’allégations, de témoignages non attestés par des preuves après examen contradictoire.

Enfin, il est question des « premiers essais de gazage de masse (insuccès, dû au gaz employé et à l’absence de confinement) ». Ici, c’est une simple idée, une demande émise par une personne et non suivie d’effets, qui est prise pour argent comptant. En effet, il semble que le général Turreau ait interrogé le docteur Antoine François Fourcroy, médecin, chimiste et député, sur un gaz qui permettrait de tuer des Vendéens enfermés dans un lieu clos, ce à quoi son interlocuteur répondit par la négative, un tel gaz n’existant pas. Nul gaz de combat ne fit donc l’objet d’un quelconque « essai » en Vendée, et pour cause : on est loin, à la fin du XVIIIe siècle, d’être capable d’élaborer pareil gaz. La question d’un quelconque « confinement » pour ce faire ne s’est donc même pas posée, aucun gaz n’ayant pu être « employé ». Une évidence scientifique que le blogueur semble complètement ignorer ici.

Il est d’ailleurs révélateur que cette mention d’« essais de gazage de masse », présente dans la proposition de loi déposée en 2007, ait complètement disparu de celle de 2012, avant de revenir dans celle de 2013. Enfin, dans celle de 2018, les autrices semblent avoir fait quelques recherches préalables, car elles y écrivent finalement que « le recours à des poisons ou des gaz toxiques a été envisagé, sans être suivi d’effet, aux seuls motifs qu’ils auraient été inefficaces ou auraient pu se retourner contre leurs utilisateurs éventuels ». Là aussi, c’est prêter beaucoup de pouvoir à un gaz qui ne pouvait tout simplement pas exister à l’époque, mais au moins est-il cette fois reconnu qu’aucun emploi de pareil gaz ne s’est observé. Cher Michel Janva, quitte à faire du copier-coller, peut-être pourriez-vous a minima le faire sur des informations à jour ?

Tout cela étant dit, derrière toutes ces déformations, approximations et sélections subjectives, Le Salon Beige me rend justice sur un point. En effet, il écrit que je « conteste la notion de génocide vendéen, tout en reconnaissant la réalité des massacres ». C’est exact : je conteste une idée fausse sur le plan scientifique, ce qui ne n’empêche en aucun cas d’appuyer des événements attestés. C’est que, historien de formation et journaliste de métier, je suis attaché aux faits.

Laisser un commentaire